海の上で見る星空は、周りのビルや家々、近くの山々に邪魔されることがないのでとても広く、頭の上から水平線まで、そしてほぼ360°どの方角も見渡すことができます。陸上では広い砂漠や草原、高い山の上でしか見られないそんな星空を、さんふらわあの船上で、どうぞお楽しみ下さい。

※当イベントは開催日限定イベントです。イベント日程はこちらでご確認ください。

2024年の流星群

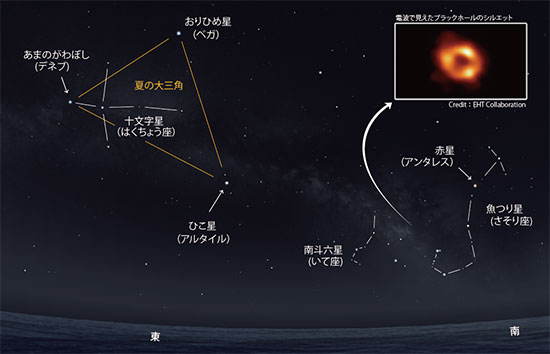

2024年7月の夜空

南東の空

- この星空が見える時間

- 7月初旬

22時頃

22時頃 - 7月中旬

21時頃

21時頃 - 7月下旬

20時頃

20時頃

7月になると、日暮れとともに夏の星々が、東から南の空に見えるようになります。東の空の明るい1等星を結んでできる大きな三角形は、夏の大三角とよばれ、夏の夜空のシンボルとなっています。三角形を描く一番明るい星がおりひめ星(ベガ)、一番低い空で輝く星がひこ星(アルタイル)、七夕の星々です。7月といえば七夕の季節と思われがちですが、七夕は旧暦七月七日の行事なので、今年は8月10日がその日にあたります。本来の七夕の夜空を楽しむのは、もうひと月ほど待ちましょう。とはいえ今月も、もし晴れたら夏の大三角が、そして月明かりがなければ、その中を流れる天の川も見られるでしょう。夏の大三角が頭上に昇る、なるべく遅い時間に眺めると天の川は見えやすくなります。夏の大三角から天の川が流れゆく南の低い空には、赤い1等星がよく輝いています。その色から日本では赤星とよばれたこの星が見つかると、J字ような形をした魚つり星も見つかるでしょう。日本やハワイでは釣針に見立てられたこの星の並びは、西洋ではサソリの姿に重ねられ、さそり座になっています。遅い時間ならば魚つり星の東寄りに、北斗七星と似た形の南斗六星も見えるでしょう。この二星座の間の辺りが天の川が最も濃くなっている部分、つまり私たちが棲む天の川銀河の中心方向です。2千億もの星が渦巻状に集まっている私たちの銀河の中心には、以前から太陽の400万倍の質量をもつブラックホールが存在するといわれてきました。ブラックホールは光を全く出さない暗黒の天体ですが、近年とうとう電波の観測で、その姿がシルエットで浮かび上がりました。

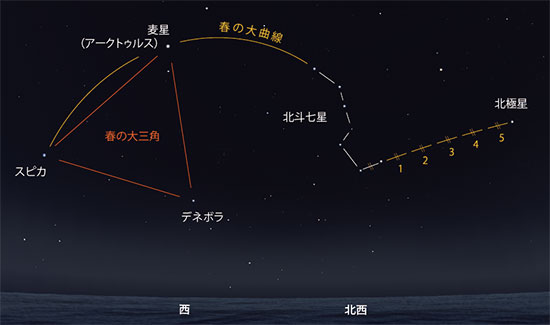

北西の空

- この星空が見える時間

- 7月初旬

22時頃

22時頃 - 7月中旬

21時頃

21時頃 - 7月下旬

20時頃

20時頃

7月に入ると、春によく見えていた星々は西の空に傾きます。早春にいち早く見えはじめたしし座は、そのぶん早くに沈んでいきます。獅子の心臓に位置する1等星レグルスは特に早く沈みますが、月前半なら、日没間もない西の低い空に見られるでしょう。春の大三角を描く獅子の尻尾の星デネボラや、おとめ座のスピカは22時前後に沈んでいくので、春の星空全体を眺めてみたいなら、21時ごろまでに見に行くとよいでしょう。麦刈りの頃に宵の天頂(頭の真上)に輝いていた麦星(アークトゥルス)は、今月も日没直後は高い空で明るく輝きます。でも深夜には西の低い空へと移り、東から昇ってくるおりひめ星に高い空を明け渡します。春の大三角から夏の大三角へ、夜空の季節も移り変わっていくのです。宵のうちは麦星の北側に、北斗七星が天から吊り下げられた柄杓の形でよく見え、そこから北極星が見つけ出せます。北の空では北極星が一晩中、一年中変わらず同じように見えますが、北極星を囲む星々が反時計回りに、円を描くように移動していきます。北斗七星の動きを追いかけていくと、それがよく分かります。時間をおいて、季節をおいて見てみてください。下旬になると、日没15分後くらいの西の空、水平線の少し上の低い空に、金星が見られるかもしれません。宵の明星とよばれる明るい金星なので、まだ薄明るくとても低い空にも見ることができるのです。目には見えなくても青空の向こうに実は星があることを、少し感じさせてくれる星景です。

明けの東の空に明星木星と火星

夏至が過ぎて間もない7月はまだ夜明けが早いですが、日の出前の薄明の空には、明るい惑星たちが見られます。木星は金星に次ぐ明星なので、カペラやアルデバランといった1等星の6〜15倍もの明るさで、よく輝ています。今月は月初から月末にかけて、ゆっくりとアルデバランのそばを移動して行きます。木星の南寄りには、アルデバランと同じような明るさ、赤さで、火星も輝きます。木星に比べて火星の動きは大きく、月末には木星のすぐそばまで移動してきます。南西の空には土星も輝いており、夜明け前の星空もおすすめです。

- 暗い中屋外で行動することになりますので、事故などには十分注意してください。特にお子様は、保護者の方と一緒に行動するようにしましょう。

- 明るい船内からデッキに出てすぐは、目が暗さに慣れていません。何分かデッキにいて目を慣らしてから、やっと星空や流星などの暗いものが見えるようになります。屋外に出て流星が見えないからといってすぐにあきらめてしまわずに、目が慣れるまでしばらく(15分ぐらい)待つことも必要です。

- 船は時速40キロ以上で走っています。意外に風が強く、船首で発生した海水のしぶきがかかることもありますので、風下での観測をお勧めいたします。

- 外部デッキの暴露部は波しぶきがかかったり、潮風で濡れていることが多く、大変滑りやすくなっていますのでスリッパやサンダル等すべり易い履物は着用しないで下さい。また、デッキは海面上20m以上あること、万が一夜間航海中に海中転落されますと発見が困難であることから、手すりに寄りかからないようお願い申し上げます。